超高抵抗(絶縁性)の測定方法

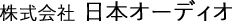

ハイ・インピーダンスの信号ラインが別のラインと並行していると特に危ない! 近接したライン間の抵抗値を測定

弊社はモジュール製品でPC基板の絶縁不良トラブルを何度も経験してきました。

例えば「VCOで周波数が低くなると発振が止まってしまう、フィルターでも同様に低い周波数設定時に特性が大きく乱れる」等の現象です。基板メーカーにはその都度「基板が怪しいです!」と報告をしましたが、「一般的なFR-4ガラエポ基板では理論上、数ケタ絶縁度は高い筈でTΩ以下は考えにくい」という回答でした。しかし何回目かに「ひょっとして各工程で使われる水道水の影響かもしれないので試しに純水を使ってみます」という提案がありました。結果、これが著効を示し、その後も何回か基板の全数チェックを行いましたが計測不能!の状態が続き現在はパターンの目視チェックのみになりました。(結局、水道水内の塩素等が一番の原因でした。※コロナ感染が流行った時、「マスクを一度でも洗うと性能が落ちる」という話も同じ理由です。最後に純水で洗えば完全に元の性能が復活します)

VCOやVCFといった製品は動作抵抗値≒2kΩ~20MΩの可変抵抗素子を使っているので、高抵抗領域でも高精度を保つには最低でも2ケタは大きい2GΩ程度の絶縁度が必要です。更にQが高い多段バンドパスフィルターでは各段のトラッキングが良くないとバンドパスの通過レベルが下がってしまいます。

こんな事情で「出来れば20G以上有ればトラブルの発生は防げそう」ということで、部品を植える前に基板の絶縁性をチェックすることに致しました。(ちなみに可変抵抗素子の開発時点では100万倍以上の可変範囲を確認しています)

さて「絶縁性を測る」といってもこの程度の抵抗値になると直接測れる機器はまず見当たりません。

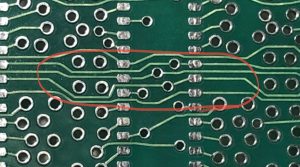

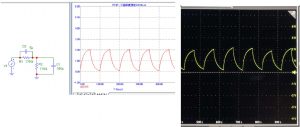

どのように測ればよいか?といえば、原理は意外と簡単で「CRでの充電波形を観察する」ことでR値(絶縁抵抗)を推測出来ます。

どのように測ればよいか?といえば、原理は意外と簡単で「CRでの充電波形を観察する」ことでR値(絶縁抵抗)を推測出来ます。

充(放)電波形を適当な低バイアス電流のオペアンプで受ければ安定してこの波形を観測できます。

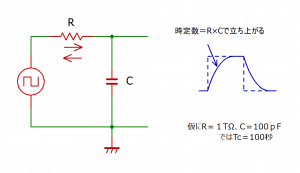

TΩレベルでは計測にかなりの時間が掛かりますが、100G、10Gレベルなら周期10秒、1秒程度の矩形波で測れま す。今回はTOAのシンセ式ジェネレーターで直接0.01Hzで計測しましたが、比較的安価なハードでもかなりの低周波信号を出せるようです。(ZEEWEIIの例で0.01Hzステップですが実際には≒0.15Hzが設定限界のようです) また、WavGene等パソコンの波形発生ソフトも使えると思われます。

す。今回はTOAのシンセ式ジェネレーターで直接0.01Hzで計測しましたが、比較的安価なハードでもかなりの低周波信号を出せるようです。(ZEEWEIIの例で0.01Hzステップですが実際には≒0.15Hzが設定限界のようです) また、WavGene等パソコンの波形発生ソフトも使えると思われます。

波形を観察するオシロは長時間記録が出来るデジタルオシロが有れば効率が上がりますが、スイッチで0,+5V等を切り替えてオシロの応答を観るだけでも充分です。アナログ・オシロでも電圧変動の様子で凡その抵抗値を推定できます。

さて、こちらが前出したサンプル基板(絶縁準不 良品)を実際に0.01Hzの矩形波で記録したデータです。入力波形は0~+4.3V程の矩形波で基板周辺の風とかでも電圧は結構フラつきます。

良品)を実際に0.01Hzの矩形波で記録したデータです。入力波形は0~+4.3V程の矩形波で基板周辺の風とかでも電圧は結構フラつきます。

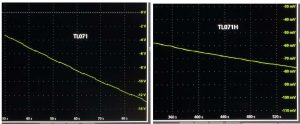

(今回は手持ち部品の関係で信号受けのオペアンプは弊社のLDA-1、積分Cは180pのスチロールCです。数10Gオーダーなら、一般的なFET入力オペアンプでも充分です。TΩオーダーなら最近のCMOSタイプTL071H, 072HならDC電圧が動きませんのでデータが採りやすいです。高抵抗でハムの影響を受けやすいのでアルミフォイル等でシールドして作業を進めます)⇒実測値と矩形波シミュレーションの比較からテスト基板の抵抗値は170G強と推定されます。(同時に測定に使ったオペアンプの入力抵抗値≒170G、被テスト基板のストレーC≒5pも判明します。ちなみに波形シミュレーターはマイクロキャップ12を使用)

応答波形が実測データと同じようになるC、R条件を探します

TL071は10秒で2V近くの変動に対しHバージョンは100秒で10mV程度の変動で無視できる。TL071はメーカー、ロットによってバラツキが大きい

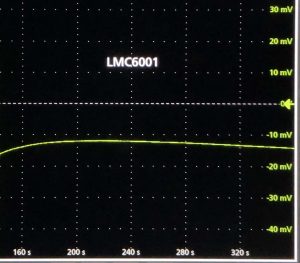

参考:超低バイアス電流LMC6001の特性。(TL071Hと同じスケールにて)

TL071で僅かに観られる凹凸がストレーCによるステップ応答です。(Hの方は観測の邪魔になるので矩形波は入れていません)

参考までにTL071H等、新シリーズはノイズに関しては倍位悪くなっているのでオーディオ用途に使えるか?は問題になることが多い。別の型式で発売した方が混乱しにくかったのでは?と感じてます。

(弊社のVCF等では抵抗可変素子のノイズの方が数倍大きいので全く問題にならず使いやすい石です)

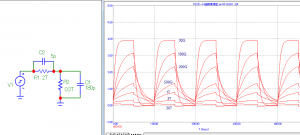

30Gから30TΩまでの矩形波応答です。

30Gから30TΩまでの矩形波応答です。

単純に「絶縁が悪ければ電圧変動が大きくなる」というイメージで理解すれば充分です。

受け入れ検査した基板が総て、ほぼ入力の矩形波が出てくる酷いロットも有りました!

基板の絶縁性以外にポッティング用樹脂、接着剤も同様な測り方で絶縁度をチェックできます。