各種接着剤の絶縁性を測ってみました

8/24の「お知らせ」で接着剤の特性、9/25には「超高抵抗の測り方」に触れましたが、今日は実際に各種接着剤の絶縁特性を測ってみた結果を報告します。測ったのは7種類の製品ですが、文中の説明では製品名を省略しています。

超高抵抗では面積を広く、厚みを薄くすれば見かけの抵抗値が下がるので測定しやすくなります。

そこで今回は2個の金属ブロックを0.2mmの間隔で接着した状態での抵抗値を測りました。

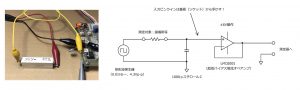

今回、測定に使ったオペアンプは前に紹介したLMC6001です。(「昔から使い慣れてる」という理由だけで、もっと優れた石が有るかもしれません。電源耐圧が±7.5V迄と低いので注意が必要です)

今回、測定に使ったオペアンプは前に紹介したLMC6001です。(「昔から使い慣れてる」という理由だけで、もっと優れた石が有るかもしれません。電源耐圧が±7.5V迄と低いので注意が必要です)

なお、この実験では0.01gまでかなり正確に測れるハカリが必須です。今回はBOMATAの~600g仕様の製品を使いましたが「0.00」のリセット機能と安定度が優れていて新規に入手される際はお勧めです。仮に0.3g、0.3gの混合でも0.01gなら3%の誤差で済みます。電池はかなり保ちますので内蔵電池のみのタイプでも充分です。価格も安価です。

BOMATAには同形で~1000gの製品も有りますが、こちらはプログラムがかなり異なり使いにくいので注意してください。

各接着剤の実測値はグラフの通りですが、今回は実用面で問題になりやすい温度特性も確認してみました。

弊社のモジュール製品の使用環境をみると、それ程、高温のことは無く、およそ45℃程度ですので常温25℃と、この2点で測定しました。(左側は常温でのデータです)

早速ですが測定結果を纏めると

①2液性エポキシ接着剤は例外なくB剤は少な目の方が絶縁性は良くなる。(データとしてはB材の割合を%で表示)

②「ダ」=ダイソー品がセメダイン「30(分)」、「5(分)」やボンド「30」、「90」を遥かに凌いでいます。(但しカチカチ、パリパリなので衝撃や剥がれには弱いかもしれません)

③温度特性ですが、かなり気になります。僅か20℃のアップでも急激に絶縁度が下がる製品が多いので、「温まると動作しなくなる現象」に繋がり注意が必要です。(標準の混合比ではセメダイン30,5は各々40M, 30MΩと一般の高抵抗器程度まで下がってしまいます)

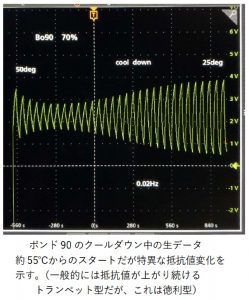

この中でボンド90(80%)だけは特異な特性を示しました。メカニズムは分かりませんが温度上昇で逆に絶縁が良くなります!?

「バ」=バスコークは流石にシリコーン系だけに相当な高絶縁で安定しています。(但し、空気に触れにくいので硬化まで10日以上待ちました)

④実用面で知りたいポイントだけでのデータですが、凡その傾向は把握できると思います。

但し、例えば「ボンド90は70%ではもっと良くなるか?」等、まだデータを加えたい箇所もあります。

但し、例えば「ボンド90は70%ではもっと良くなるか?」等、まだデータを加えたい箇所もあります。

この辺はいずれ試してみます。⇒「特異な特性」なので、こちらは追試してみました。(10/17) ボンド90は70%では少し絶縁度は下がりますが温度上昇で逆に良くなる性質がありました。但し、誤差範囲でしょう。次に「45℃以上で更に抵抗値が上がるか?」というのは否で40℃辺りが最大でそれ以上では下がってくるようです。

⑤混合比の違いで絶縁特性がかなり違ってくる製品の場合はシッカリ混ぜ合わせる必要があります。また、絶縁抵抗値は計測中に何もしないのに倍近く増大したり元に戻ったりすることも有ります。「化学現象」で分かりにくいことが多いです。

⑥今回テストした接着剤は丸一日置けば、抵抗値もほぼ最大化するようですが、経験上は完全ではないため何れも3日程置いてからテストに掛かっています。