超低ひずみ率計 UA-1Sの誕生(意外?な検波方式)

◎旧ひずみ率計UA-1A、-1B、-1Hはオペアンプがまだ高価で入手しにくかった頃の製品です。

真空管からトランジスター、あるいはアンプモジュール等、何度も使用部品、回路の変遷を繰り返していました。会社でサンテク1700をメインに使うようになってから、「もっと安価で使いやすいアマチュア用のひずみ率計を作りたい」という願いが、社長の加銅鉄平にもあったようで「新しいひずみ率計」が開発目標に掲げられました。

既にHDM-1というお手本が有るので器械の開発はそれ程苦労はしませんでした。従来機と同じく、ひずみの測定周波数は3周波のみ、HDM-1と同じ無同調固定フィルター方式です。

(サンテクの場合、高速モードと低ひずみモードが有り、後者ですと10秒近く待たされることもあります)

旧UAモデルでは同じ3周波測定でも、発振周波数とフィルター側の周波数を交互に微調整を繰返し一番深いノッチポイントを探す方式で、1ポイントを測るのに場合によっては1分近く掛かることもありました。(それも、ダイヤルから手を離した途端狂ってしまったりします!…自分が購入した器械では頑張って0.08%だった記憶が有ります)

加銅は当初、「サンテク位の特性が出せたらいいね~」と言ってましたが、その後「もっと良くできるかもしれませんよ~」と伝えたら「本当か?!!」と…。

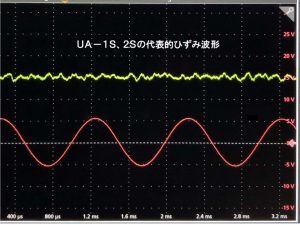

そこで実際に渡辺がデモをしてみせた試作機の特性は何と0.0001%でした!

加銅も口あんぐりです。UA-1A等と比べると一気に3桁近く改善されました。

サンテクと比べても一桁ほど優れていました。

◎何故、ここまでの低ひずみ化を実現出来たのか?

結論を先に言えば、コロンブスの卵ともいえる「8相検波方式」でした。

結論を先に言えば、コロンブスの卵ともいえる「8相検波方式」でした。

UA-1Sに採用されたFXO-1という発振器モジュールは単品でも販売されていて、かなり詳しい資料も付いています。使いこなせばUA-1S、2Sと同等なひずみ特性が得られる筈ですが、残念ながらお客様個々に詳しく説明しないと性能が引出せないケースが多いようです。

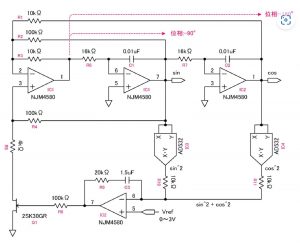

結局、製品の資料ではひずみの調整に関しては説明が全く足りていないということで、むしろ詳細なブロック図を公開した方がこちらも仕事が省け、社会的にもメリットが大きい?と判断致しました。➡今回公開の詳細なブロック図

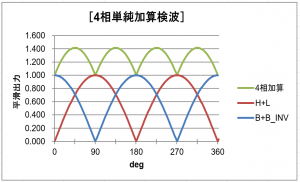

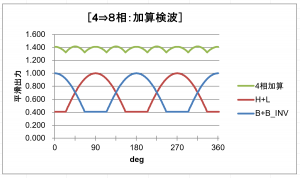

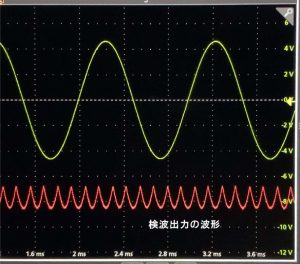

直ぐにお分かりのように、この回路はサンプル&ホールドのような面倒な回路ではなく、「ごく普通の検波方式」です。基本の状態変数型回路の出力にBPの反転出力をプラスして4相検波としています。ここで検波の加算用ICの基準電圧に下駄を履かせると検波波形が反転し、振幅の4割程度のシフト電圧で綺麗な8相検波に変換されます。(エクセルでの計算結果通りですが実測でも綺麗に再現されています)

4相から8相に変換するだけでひずみ率は一気に数分の一に縮小されます。

更に状態変数型の良さは積分器でBP,LPとひずみが更に低減されますので無理なく-120dB程度のひずみ率が実現できます。

原理的には制御FETの抵抗値揺らぎが直接現れるHP出力と比べ、2次、3次、…のひずみ成分がBP出力では各々1/2、1/3、…に、LP出力では1/4、1/9、…に減衰されます。ですから逆に言えば「最終的に問題になりやすい2次、3次のひずみを調整する機能が有ればひずみは、ごくごく小さく抑えられる筈」ということです。

実際、FXO-1では2 次、3次ひずみを完全に合わせ込めますので先の優れたひずみ特性が容易に実現できるのです。この8相化のメリットは低い周波数で顕著に現れます。1kHzで≒-120dBですが100Hzあるいはその下の周波数でも、極端にはひずみが悪化しません。UA-1Sの場合、≒0.00015%@100Hzといった具合です。弊社の場合、このFXO-1モジュールを営業の柱としているわけではないので、この回路は自由にお使いください。ある程度の知識をお持ちなら簡単に自作が可能かと思います。一方で「(小さく)組立てるのが面倒だ!」という方は弊社製品をお求め下さい。

次、3次ひずみを完全に合わせ込めますので先の優れたひずみ特性が容易に実現できるのです。この8相化のメリットは低い周波数で顕著に現れます。1kHzで≒-120dBですが100Hzあるいはその下の周波数でも、極端にはひずみが悪化しません。UA-1Sの場合、≒0.00015%@100Hzといった具合です。弊社の場合、このFXO-1モジュールを営業の柱としているわけではないので、この回路は自由にお使いください。ある程度の知識をお持ちなら簡単に自作が可能かと思います。一方で「(小さく)組立てるのが面倒だ!」という方は弊社製品をお求め下さい。

アイデアとしては8相の検波出力の交流分を更に両波化して加算し、16相とするのも不可能ではないかもしれません。しかし、ここまでやるのはスマートではないです。一気にサンプル&ホールド方

「二乗加算で直流に」⇒これもスマートだ!

式に挑戦するか2乗加算検波で完全な直流に変換するのがスマートだと思います。(今は演算ICが安くなっていますので、後者の方式のメリットが大きいように思えます。細かいところではSine波のゼロ付近が如何に滑らかに変換されるか?でしょう) 魚田氏の記事が最初だったか?と記憶していますが、今ですとこういった記事も見つけました。https://yoshikiyo.com/2022/10/10/20221010/

また果敢に黒田式発振器に挑戦されている記事も見かけましたが、簡単なFXO-1の特性を超えるものは殆ど目にしません。測定方法の問題も大きいのかと思いますが、それならば「FXO-1の回路を真似てみて下さい」ということになります。

いずれ、簡単なひずみ測定用フィルターの紹介も考えています。